Technische Probleme beim Bau von Eisenbahnstrecken auf PermafrostbodenAutor: Ulrich Kuhn

Stand: 21.08.2012

I N H A L T1. Einleitung 2. Technischer Kenntnisstand in den 50er Jahren 3. Technische Realisierung der "501/503" 4. Fazit und Ausblick Quellen

Eisenbahntrassen in subpolaren Regionen finden sich relativ selten. Dies liegt u. a. daran, dass das Verlegen von Trassen über den dort herrschenden Permafrostboden technische Aufgabenstellungen mit sich bringt, die man in unseren Breiten nicht kennt. Von Permafrost spricht man, wenn der Boden (abgesehen von dem sommerlichen Auftauen der Oberfläche) durchgehend gefroren ist. Aber Permafrostboden ist nicht gleich Permafrostboden [1], [2], [3]. Es ist ein großer Unterschied, eine Eisenbahntrasse auf gefrorenem Fels zu bauen oder in einer sandigen Sumpfgegend. Auf gefrorenem Fels hat man lediglich mit der Sprengkraft des Eises bei Temperaturschwankungen um den Gefrierpunkt zu rechnen (so teilweise auf der neuen Eisenbahnstrecke von Gilmud nach Lhasa in Tibet [17]).

Bei sandigem,

sumpfigem Untergrund, muss man aufwändigere Maßnahmen ergreifen, um das

ungleichmäßige Absinken der Trasse in die sommerliche Tauschicht zu

verhindern. Es ist zudem ein Unterschied, ob ein Bahnkörper in einem

Permafrostgebiet gebaut wird, welches

a) im Sommer weniger tief antaut (z. B. die Strecke von Dudinka über

Norilsk nach Talnach [12]),

b) wegen wenig Schnee mit keinem extremen Schmelzwasser zu rechnen ist

oder

c) nicht durch eine Hügellandschaft verläuft, wo an jeder Hügelseite

unterschiedliche thermo- und bodenhydraulische Bodenbesonderheiten zu

beachten sind [4], [5].

In allen Fällen sind unterschiedlich hohe Aufwendungen beim Bau, aber

auch später bei der Instandsetzung notwendig.

Abb. 1: Die Skizzen zeigen, wie inhomogen die auftauende Oberfläche ist [5]. Liegt eine Hangseite im Süden, oder wird der Boden dort, wo sich der Schnee durch Verwehungen ansammelt, besser isoliert, reicht die Auftauschicht tiefer. Auch Seen und Teiche verändern das Vorhandensein des Permafrostes enorm. Die Bodenhydrologie verläuft dann vollkommen anders als erwartet. So kann es gerade in Gegenden mit "diskontinuierlichem" Permafrost zu unterirdischen Wasserströmungen in Richtung Grundwasser kommen.

Alles in allem

also, denkbar schlechte Voraussetzungen für den Bau der Eisenbahnstrecke

„501/503“ auf sandigem und sumpfigem Untergrund. Man machte sich nicht

viel Mühe bei der Erstellung des Trassenuntergrundes – für den Genossen

Stalin zählten nur die verlegten Kilometer. Und die bekam er von seinen

Ingenieuren und Arbeitern dann auch – egal in welcher Qualität. Somit

war „Pfusch am Bau“ vorprogrammiert und de facto an der Tagesordnung.

Dieser Sachverhalt und damit die Einsicht, dass alles was man baute nur

ein Provisorium sein konnte, kamen beim „Großen Bauherrn“ im Kreml nicht

an. Und so müssen wir uns nicht wundern, dass heute fast 60 Jahre

später, alles buchstäblich den Bach runtergeht.

2. Technischer Kenntnisstand in den 50er Jahren

Wie hätte man aber

nun die Strecke “501/503“ bauen müssen, damit der Gleiskörper auf

Jahrzehnte Bestand gehabt hätte?

Zunächst hätte man versuchen müssen, festen Grund zu finden. Dieser

liegt unterhalb der sommerlichen Auftauschicht des Bodens. Zum Nachteil

der Ingenieure ist die Auftauschicht in dieser Gegend, verglichen mit

der oben erwähnten nordöstlich gelegenen 100 km langen Trasse Dudinka -

Norilsk - Talnach [12], mit 1 bis 2 Metern relativ dick. Hat man diese

feste Tiefe gefunden, trifft man in der westsibirischen Tiefebene (die

erdgeschichtlich gesehen, vor noch gar nicht so langer Zeit Meeresgrund

war) unterhalb einer dünnen Vegetationsschicht immer auf Sand. Auch wenn

dieser Sand in der Tiefe stets gefroren ist (die globale Erwärmung

stellt diese Annahme natürlich auch in Russland in Frage [10]), ist auch

gefrorener Sand eher Sand als Fels. Erschütterungen durch den Zugverkehr

würden den Sand langsam zermürben lassen. Man hätte, entsprechend der

Belastung, eine tief angelegte Felsstein- oder Schotterbasis einbringen

[9] sowie an Wasserüberquerungen tiefe Brückenkopffundamente gießen

müssen. Das heißt aber auch: Die Größe bzw. das Gewicht der Lokomotiven

steht in direktem Zusammenhang mit der Trassengründung. Damit erklärt

sich auch, warum die Lokomotiven auf der Strecke “503“ mit ca. 50 Tonnen

relativ leicht sind [11]; die Möglichkeiten der Untergrundvorbereitung

waren eben begrenzt.

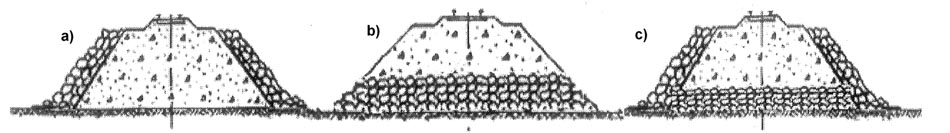

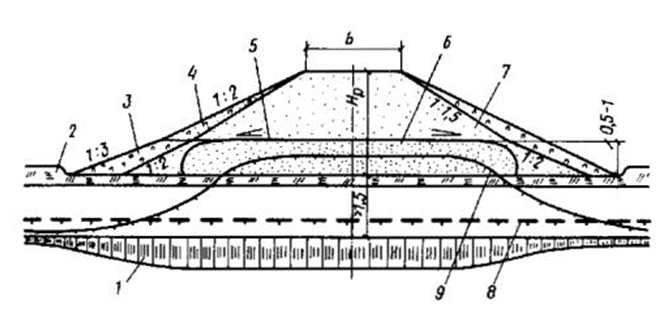

Abb. 2: Die Skizze zeigt

drei prinzipielle Bahndammvarianten auch ohne Permafrostanspruch [6]:

a) Umhüllung mit grobem Felsstein, wenn die Bahndammfüllung (z. B. Sand)

wegzurutschen droht

b) Gründung mit groben Felsstein, wenn der Boden nachzugeben droht (z.

B. im Moor oder bei aufgeschüttetem Boden)

c) wenn beides zu befürchten ist, baut man einen so genannten

"U-förmigen" Bahndamm

.

3. Technische Realisierung der "501/503"

Um solch

aufwändige bautechnischen Maßnahmen konnte man sich beim Bau der Strecke

“501/503“ nicht kümmern. Es fehlten die notwendigen Baumaschinen, um

hier schnell und effektiv große Erdbewegungen durchführen zu können.

Auch gab es kein Steinmaterial in der näheren Umgebung. Stattdessen

versuchte man den ganzjährigen Permafrostbereich nach oben zu ziehen,

indem man im Sommer die Schlammschicht bis auf eine bestimmte Höhe

abtrug, einige Lagen isolierenden Torf bzw. Moos einbrachte, um darauf

den Bahndamm (meist aus Sand) aufzubauen. Somit ergaben Frostboden, Torf

und Sanddamm eine relativ stabile Einheit, wenn es gelang, das Schmelz-

und Regenwasser aus dem Sand des Bahndamms abzuführen. Dies versuchte

man mit Drainagen bzw. Kanälen rechts und links des Dammes bzw. mit

kleinen Dammunterbrechungen, um eine kontrollierte Wasserführung zu

gewährleisten. Diese Drainagen sind zwar im Streckenbauhandbuch nicht

hinreichend vorgeschrieben [8], aber Augenzeugen berichten von

entsprechenden Arbeiten [9]. Ortstermine des Autors in den Jahren 2004

und 2008 bestätigen, dass an manchen Stellen Entwässerungsgräben

angelegt wurden. Jedoch ist die Wirksamkeit dieser Gräben aufgrund von

Überflutung und Versandung auf Dauer in Zweifel zu ziehen.

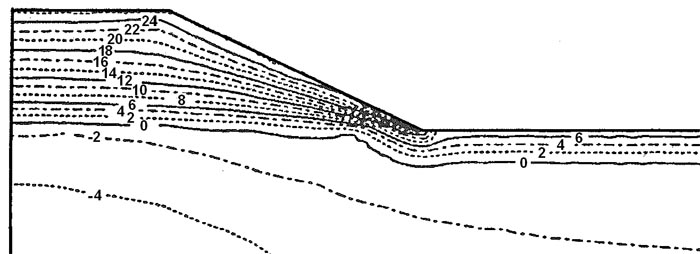

Abb. 3: Temperaturprofil

eines so genannten "passiven" Bahndamms auf Permafrostboden im Juli

(Beschriftung der Isothermen in °C [7]). Selbst in Russland früher nur

in Gegenden mit festem Untergrund und wenig Niederschlag denkbar.

Heutzutage aber absolut unzureichend (siehe Gilmud-Lhasa-Bahn).

(Anmerkung zur Darstellung: Der Verfasser dieser Zeilen hält die

Temperatur im oberen Dammbereich für zu hoch, kann aber dem Autor von

[7] wegen fehlender eigener Informationen nicht widersprechen)

Abb. 4: Gleicher Bahndamm

auf künstlich isoliertem Permafrost unter homogenen Bedingungen des

Untergrundes. Der Damm steht stabil, die Feuchtigkeit wird abgeführt.

Jedoch wird bei Hochwasser die Basis des Dammes (meist aus Sand)

aufgeweicht und droht weggespült zu werden.

(Anmerkung zur Darstellung: Die hohen Schmelzwasserstände gibt es im Mai

und Juni. Das dargestellte Temperaturprofil ist für den Juli entnommen

(vielleicht auch August). Auf die exakten Auftauvorgänge im Bahndamm, u.

a. verursacht durch das Schmelzwasser und dessen Wärmeleitfähigkeit

(Ausschnitt), wird hier nicht näher eingegangen)

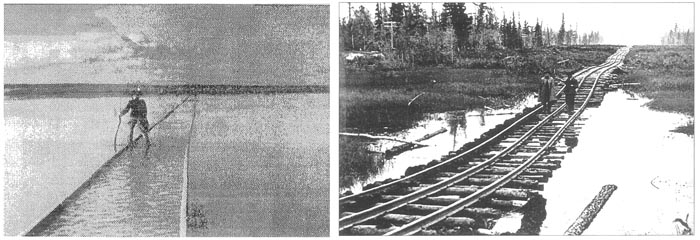

Unkontrollierte Wasserbewegungen durch den Bahndamm (d. h. durch den Sand) führen unweigerlich zu Auswaschungen und damit zu Wellen im Gleisverlauf. Dies passiert dann, wenn das erst im Frühsommer – dann aber auch sehr schnell – einsetzende massive Tauwetter (in manchen Wintern gibt es vielerorts bis zu zwei Meter Schnee) die gesamte Landschaft überflutet. Der untere Teil des Damms, der ja fast immer aus Sand gebaut wurde und in Höhe der sumpfigen Umgebung stand, wird unweigerlich angegriffen.

Von einem kontrollierten und bahndammschonenden Abfluss des Wassers, in dieser flachen Gegend über viele Wochen kann nicht mehr die Rede sein. Das Wasser fließt nur langsam ab. Versickern kann es wegen des Permafrostbodens ja nicht. Es kommt zwangsläufig zu Unterspülungen des Bahndammfußes und später der gesamten Dammsohle. Der hohe Feuchtigkeitsgehalt im Sand erhöht die Wärmeleitfähigkeit und die Isolationsschicht wird in dieser Zeit wirkungslos. Ein thermisch wackliges Spiel zwischen dem höher gezogenen Frostboden und der Dammentwässerung und dies insbesondere zur Zeit der Schneeschmelze.

Abb. 5: Im Frühjahr kam es

durch die Schneeschmelze zu enormen Schäden. Jeder fertig gestellte

Kilometer Bahndamm trieb den prozentualen Anteil der

Instandsetzungskosten an den Gesamtkosten in die Höhe.

Vermutlich fehlten

den sowjetischen Ingenieuren damals die Kenntnisse bzgl. der

Isoliermöglichkeiten der Bahntrasse in Dauerfrostgebieten. Vielleicht

hatten sie ja diese Kenntnisse, aber der Aufwand war ihnen einfach aus

den oben beschriebenen Gründen zu hoch.

Mehr als 20 Jahre

später – in den

siebziger und achtziger Jahren des 20. Jh. – bekamen sowjetische

Ingenieure die Aufgabe, die Baikal-Amur-Bahn (BAM) [16] über weite

Strecken auf Permafrost zu verlegen. Diesmal hatte die Führung im Kreml

eine realistischere Zeitvorstellung und auch die Kenntnisse bzgl. des

Bauens auf Permafrost waren erheblich verbessert worden. Die Techniker

konnten auf ausreichend große Baumaschinen zurückgreifen. Die

dargestellte Vorgabe (Abb. 3) wurde dort verbindlich – und wo aus

thermogeologischen Gründen notwendig – dann auch in der gesamten UdSSR

umgesetzt.

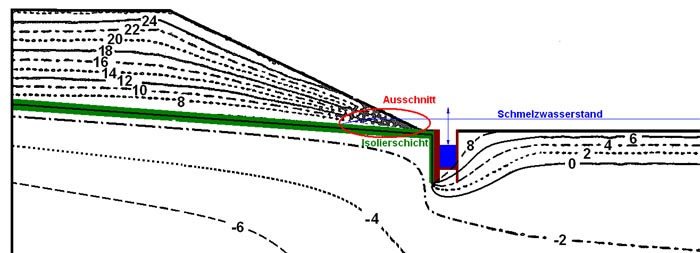

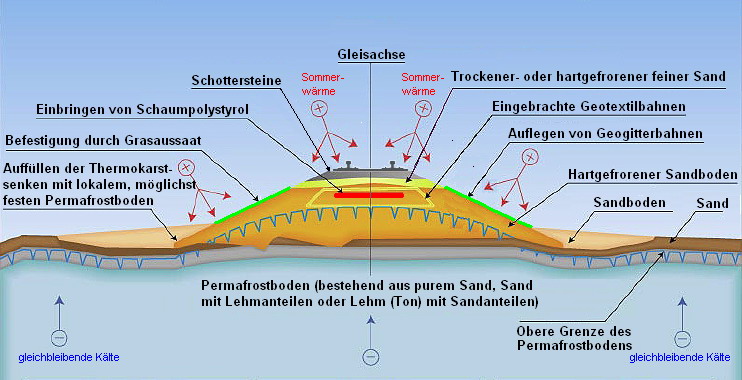

Abb. 6: Im Der Verlauf der Auftaugrenze ist erheblich heraufgezogen worden und eine Art Dampfsperre (Geotextil) verhindert das Auswachen des Bahndamms (Legende: 1 Eis, 2 Moos und Mutterboden, 3 Torf, 4 Torfgemisch, 5 Geotextilien, 6 Sand, 7 Boden Böschung, 8 Auftautiefe des Bodens vor dem Bau von Dämmen, 9 der neue Auftautiefenverlauf, Hp Höhe der Böschung (Quelle: [13])).

Heute stellt man an Eisenbahnstrecken hohe Ansprüche an Fahrgeschwindigkeit, Transportvolumen und ganzjähriger Verfügbarkeit, ohne dass Instandhaltungsmaßnahmen nennenswerte, wiederkehrende Unterbrechungen verursachen. Im heutigen Russland sind diese Forderungen an die Ob-Bowanenkowo-Bahn [14] und damit auch an den dazugehörigen Bahndamm gestellt worden. Die technischen Vorgaben sind kein Staatsgeheimnis mehr [15] (so wie dies zu Sowjetzeiten für ganze Streckenabschnitte über riesige Entfernungen galt), sondern auch im Westen hinreichend bekannt (Abb. 4).

Abb. 7: Aufbau eines modernen Bahndammes unter Permafrostbedingungen (Quelle: [15])

Als weiteres Beispiel für modernen Bahntrassenbau wurde bereits die Bahnlinie von Gilmud nach Lhasa genannt [17]. Obwohl diese tibetische Strecke größtenteils nicht durch sumpfigen Permafrost führt und somit die Anforderungen bis auf wenige Ausnahmen geringer sind (Sumpf in Flusstälern und den Anspruch, schwerere Lokomotiven als auf der Stalinbahn fahren zu lassen), war der technische Aufwand enorm. Um das bereits erwähnte Absinken der Trasse zu verhindern (oder zumindest zu verlangsamen) hat man spezielle Stahlröhren an kritischen Streckenabschnitten verlegt. Diese sollen das Auftauen des Permafrostbodens verhindern. 10.000 solcher Kühlstäbe wurden in den Boden getrieben. Diese sind mit Ammoniak gefüllt. Bei der sommerlichen Erwärmung des Trassengrundes verdunstet das flüssige Ammoniak im Sockel und hält durch die Verdunstungskälte den Permafrostboden kühl. In der Nacht gibt der aufgestiegene Ammoniakdampf am oberen Ende seine Wärme wieder ab, wird wieder flüssig und fließt nach unten.

Eine weitere,

stabilisierende Besonderheit des Dammes ist das Schotterbett. Das liegt

auf einem rund drei Meter(!) hohen Fundament aus grob behauenen,

kopfgroßen Steinbrocken, die ohne Mörtel locker übereinander geschichtet

sind. So kann der Wind auf dem Hochplateau durch die Ritzen pfeifen und

die Steine sowie die darunter liegende Erde kühl halten. An anderen

sumpfigen bzw. wasserführenden Streckenabschnitten setzte man die

Bahntrasse auf hohe Betonsockel. An anderen, windgeschützten Stellen

baute man Dächer über die Trasse, damit die intensive Sonneneinstrahlung

den Boden nicht auftaut.

Die permanente, teilweise sogar elektronische Kontrolle über das

Absinken der Trasse und die damit verbundenen hohen Betriebs- und

Instandsetzungsaufwendungen, seien hier nur am Rande erwähnt.

[1] <http://de.wikipedia.org/wiki/Permafrostboden>

[4] <http://www.lib.utexas.edu/maps/commonwealth/soviet_permafrost_84.jpg>

[5] <http://www.ngi.no/staticpages/sip7/PDF_doc/SIP_14_01_2004.pdf>

[6] Ma, W.; Feng, G.; Wu, Q.; Wu, J.: Analyses of temperature fields under the embankment with crushed-rock structures along the Qinghai–Tibet Railway, Cold Regions Science and Technology, Volume 53, Issue 3, August 2008, Pages 259-270

[7] Goering, Douglas J.: Passively Cooled Railway Embankments for Use in Permafrost, J. Cold Reg. Engrg., Volume 17, Issue 3 pp.119-133 (September 2003)

[8] Mildenberger, Florian Georg: Die Polarmagistrale, Veröffentlichungen des Institutes für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas der Universität München, BAND 18, 2000, ISBN 3-89791-129-9 Seite 106ff

[9] Bährens, Kurt: Deutsche in Straflagern und Gefängnissen der Sowjetunion, (V/2), Gieseking Verlag, München 1965, S. 19, S. 153

[10] <http://meteo.ru/english/climate/cl2007e.php>

[11] <http://ru.wikipedia.org/wiki/Паровоз_О> siehe Abschnitt: Прочие сохранившиеся паровозы

[12] <http://ru.wikipedia.org/wiki/Норильская_железная_дорога>

[13] <http://www.gostrf.com/Basesdoc/2/2696/index.htm> siehe auch:

<http://www.gostrf.com/Basesdoc/5/5964/index.htm>

<http://www.gostrf.com/Basesdoc/5/5564/index.htm>

<http://www.gostrf.com/Basesdoc/41/41589/index.htm>

<http://www.gostrf.com/Basesdoc/48/48040/index.htm>

[14] <http://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Obskaja–Karskaja>

[15] <http://www.gazprom.ru/about/production/projects/mega-yamal/railway/> und

<http://iv-g.livejournal.com/tag/Ямал>

[16] <http://de.wikipedia.org/wiki/Baikal-Amur-Magistrale>

[17] <http://de.wikipedia.org/wiki/Lhasa-Bahn>

[18] <http://web.archive.org/web/20080501052255/http://www.globrailer.de/polarbahn.htm> Mildenberger, Florian: Die Polarmagistrale, Jahrbücher für Geschichte Osteuropas Heft: 48 (2000), Verlag: Franz Steiner, Wiesbaden

[19] Полярная магистраль / Т. Л. Пашкова ; под ред. Т. Л. Пашковой. – М. : Вече, 2007. - 448 с. : ил. цв. - ISBN 978-5-9533-1688-0 ♦ T. Paschkowa (Hrsg.): Poljarnaja magistral. Veče, Moskau ´07, ISBN 978-5-9533-1688-0 (Die Polar-Magistrale) Seite 203-212

[20] Kizny, Tomasz: GULAG, Hamburger Edition HIS Verlagsgesellschaft mbH, deutsche Ausgabe 2004 Seite 436-494, u. a. historisches Bildmaterial

[21] <http://timotv.livejournal.com/162194.html>

[22] <http://www.gazprom.ru/about/production/projects/mega-yamal/railway/bridge/>